支撑互联网敏捷小项目的快速迭代发布,以及传统大项目的研发流程。重点解决了大量并发小项目持续集成持续发布的问题,引入了最佳实践的强弱流程依赖,可以由项目的产品经理自由选取流程节点进行实践。单测集成、环境管理、测试用例、缺陷管理、接口测试、性能测试。解决代码质量无监控、测试环境全靠手工部署,项目测试环境资源不能有效使用等问题。

量化评估项目质量,一键部署环境,跟踪回归Bug,积累复用Case,自动化重复工作。

一个金融性工具APP,功能主要是信用卡还款,首先在风格上应给用户信任和安全感,配色是决定风格的主要因素,看支付宝和京东金融的配色,以白和黑白为主,图标以VI色彩做点缀,没有成片的颜色,给人简单可信赖的感觉。其次作为工具,应让用户拿起来就用,用完了就走。所以80%被用到的功能和自己主推的功能放出来,其它放进更深的层次。把所有的功能和信息都平铺出来,用户需要思考和处理,要有学习适应的过程。

以上,是公司会议上新产品UI选型会上我的观点,但我只放在了心里,没表达。两个美工做了两套界面,产品负责人提前已经给我打了招呼,让我投票选A。A的风格是国外的配色和UI框架上改出来的,国外的东西,一上手就让人感觉舒服,另外这个美工来的早,已经做出来的页面多,参会的人包括老板就聚焦在这一方案上了。而我更看好另一套。

不发声,在这种环境下是不是正确的做事方式?肯定不是,但恐怕是目前格局中最好的方式。大家是不是在做正确的事?肯定不是。

看似民主,实则已暗箱操作,这是不是正确地做事?或者是不是正确地做人?

用了不正确地做事的人,肯定是做了一件不正确的事。

公平、正直地做事,是不是等同于正确地做事?

做正确的事,需要强大的判断能力。正确地做事,是方法和效率的问题。

一直想写一篇关于管理的文章,但往往力不从心,半途而废。今天再奋力努一把。

管理一是识别有能力的人,二是让有能力的人有意愿去做事,三是让有能力的人团结在一个目标之下。

识别能力,对领袖是最大的挑战,这需要智慧、眼光和胸怀。凡人皆有能力,一是能不能看得出来,二是能不能用对地方。孟尝君用鸡鸣狗盗之徒、韩信从项羽跳槽到刘邦处、曹操用许攸和张绣三个例子足以说明道理。

让有能力的人有意愿去做事,这点其实好办,求仁得仁,求利得利。难在懂人心,现代企业中,老板常常与理想主义者谈利,又与务实者画大饼。把个体心理普遍化是最大的失误。不懂人心,不足以谈管理。不去懂最不起眼的人的心理,管理将难以持久。价值感是任何一个层次的人的首位,凡抹杀别人价值感的管理者斩立决。

庸才好管,能人难御。能人会聚,祸起萧墙。把内耗减少到最小,保护(平衡)好每一个出力气的,是栽树结果之前最值得关注的日常事务。否则没等果子结出来,树都会被挖断。人性使然,客观之自然规律,不要以为做对事了,人就对了。每天忙于事而非忙于人,是管理最大的失误。

以上三点,对于管理足够。而作为领袖,还要有分到最多果子的能力。长久共赢当然是理想,但人心不足。

任人唯能,能是彼时最适合干彼事之人,足以成大事。任人唯亲,这么干的皇帝全都倒霉了。

信息最大化,是多谋善断的前提。假设谋和决的能力不高,掌握最多的信息,管理基本不会犯太多的错误。如果偏听和只看浮于表面的信息,谋和决的能力越高,付出的代价越高。

事业时移世易,事物千变万化,人心亘古不变。既不要高估任何一个人,也不要低估任何一个人。

管理是行,而非知。对于懂道理,而不想、不愿去践行的人来说,不适合做管理,我就是这样,价值感太低。有其乐无穷的感觉和藐视一切的信心的人最适合。

以上,是今天所写。以下,是从前的草稿,基本说的是目标和方法的关系。

管理的目的是使各项资源整体产出最大化的价值——尤其是人力资源。管理不是权力的象征。管理的结果是提高经济效益。而制度、流程、奖惩等是管理的方法和手段,不能把手段看成管理本身。管理的方针是因地制宜、因时制宜、因人和因事制宜。

在奴隶社会,鞭子是最有效的手段。反应到现代企业组织,对于以低廉劳动力为红利的企业来说,强有力的监督和标准化、流水线作业能保障质量,同时效率也最高的。对于有服从文化的地方,如军队、监狱等也需要如此。在学校这种地方,30年前家长嘱咐老师最多的话就是:“我家小子如果不听话、不服管,使劲揍他”。但在10多年前已然不是这样,我听说过学生和家长联合把老师揍了的事情。暴力或恐吓做为管理的手段是非常高效的,事到如今适用的范围非常有限了,除非是不合法和不正规的组织。对于知识拥有者,以开除走人威胁,最不济事。民不畏死,奈何以死畏之。

说到标准化和流水线,以前有一家想做公务和商务消费返利的网站,名字叫约惠网。副总安排下边的运营、技术写网站作业手册,目的是使所有干具体工作的员工认真阅读这份手册就可以独立完成某项工作。他的经验是来源于父辈对药品工厂的管理,从进药厂车间前准备工作,穿多长的消毒服,戴什么手套,到进去后行走的路线,第一步、第二步做什么,都有严格和详细的规定,他把这套管理用在了互联网的管理上。流程、规章制度好不好,当然好,它是工业制造行业的法宝,质量和效率能得以有效控制的核心就在这里,可是它适合互联网企业吗?这个公司结果就是一年后就倒闭了。

开会在各种类型的公司都是司空见惯的。有的人讨厌无休无止的会议。偏偏有的领导就把开会作为管理,释放喷的快感,体现其存在感。开会就是一种沟通形式,用于沟通以外的都有特殊的目的。如整风运动基本是在会议中展开的。有效沟通是一件特别困难的事情,主观、客观上能做到第一步信息不失真就已经非常不容易。

管理是一种实践,其本质不在于‘知’,而在于‘行’;其验证不在于‘逻辑’,而在于‘成果’;其惟一权威就是成就。

管理是观念而非技术,自由而非控制。管理是实务而非理论,绩效而非潜能。管理是责任而非权力,贡献而非升迁。管理是机会而非问题,简单而非复杂。

管理当局的任务,是富有效率地运用委托给他的那些资源。

通过是否接收入学或授予学位,大学拥有是否赋予人工作和生计的权力。

因阶级和出身的不同而对人们的机会和工作加以限制,实际上是一种社会缺陷和社会瑕疵。

发展中国家并不是在发展上落后,而是在管理上落后。

组织的目的是使一群平凡人做出不平凡的事业,所以组织必须着眼于人的长处。

工人的态度所反映的,首先就是其管理当局的态度,并直接反映出管理当局的能力和结构。

“上司”的好恶,逐渐变得比取得杰出绩效更重要。到了这个地步,产品可能是出色的,人员也可能是能干而积极的,上司可能是——而且常常的确是——有很大能力和个人权力的,但企业却开始摇摆不定、停滞不前并很快走了下坡路。

一个管理者有两项具体的任务。其中,第一项任务就是创造出一个真正的整体,大于各个组成部分的总和的整体,一个富有效率的整体。

管理人员的第二项具体任务,是在每一项决定和行动中协调当前的和长期的要求。牺牲了当前要求和长期要求中的任何一项,他都会使企业受到危害。

首先,管理人员要制定目标。他决定目标应该是什么,为了实现这些目标应该做些什么,这些目标在每一个领域中的具体目标又是什么。

其次,管理人员要从事组织工作。他分析所需的各项活动,做出决策和分析它们之间的关系。他对工作进行分类,把工作划分成可以进行管理的各项活动,然后进一步把这些活动划分成可以进行管理的各项作业。然后,他把这些单位和作业组合成为一个组织结构,并选择人员来管理这些单位和实施这些作业。

再次,管理人员要从事激励和沟通工作。他把担任各项职务的人团结起来,组建成一个团体。

管理人员工作中的第四个基本因素,是衡量。管理人员要建立各种标准——很少有哪些因素对整个组织和组织中的每一个人都具有同等的重要性。

最后,管理人员要培养人才,包括他自己。

正直的品格往往比分析能力重要得多。

管理人员是否按照正确的方向来培养其下属,是否帮助他们成长并成为更重要和更有价值的人。

近来,极为强调要爱护人、帮助人和与人处好关系,并把它们作为管理人员的必要条件。但单有这些,还是远远不够的。在每一个成功的组织中,总有那么一位上司,他并不爱护人,并不帮助人,也并不同人友好相处。他冷酷、不讨人喜欢、对人要求很高,但他常常比其他任何人都能培养出更多的人才来。他比那些最爱护人的人赢得了更多的尊敬,他苛刻地要求自己和下级都要有高超的技巧,他制定了较高的标准,并期望人们能够达到这个标准。在判断是非时,他对事不对人。虽然他本人常常是一个很有才华的人,但在评价别人时,从来不把才华置于品格之上。一个管理人员如果缺少这些品质,那么无论他是多么爱护人、多么喜欢帮助人、多么和蔼可亲,甚至多么能干和有才华,他也只是一种威胁,应该得出的评价是:“不适于做一个管理人员和有教养的人”。

管理人员做些什么,可以对其进行系统的分析。管理人员必须能够做些什么,是可以学会的(虽然不一定总是能够传授)。但是,有一项品质是无法学得的,有一项资格是管理人员无法从别人那里获得但却必须具备的——那不是天才,而是正直的品格。

我们完全不知道怎样才能改变成年人的个性。不过,在一定程度上,我们知道怎样使人更加有效——而这正是我们应该集中注意的。

管理和管理人员开发所涉及的,是人们需要的技能、职务的结构和管理关系,以及员工为了使自己的技能更加有效而必须学习的东西。它们所应该关心的,是可能使一个人更加有效的行为方面的变化,而并不涉及一个人是怎么样的——即并不涉及一个人的个性或其情感动态。从心理上对人进行操纵,并不比其他形式的操纵更有道理一些——事实上,它更应该受到谴责。

这个人什么事做得好——不是一次,而是一贯的?

我对生活有些什么要求?我的价值观念、抱负和发展方向是什么?为了使自己有能力满足对自己和对生活期望所提出的要求,我必须做些什么、学习些什么和做出哪些改变?

上级必须了解自己对下级管理人员的要求是什么,而下级必须搞清楚自己对什么成果负责。

只要我的上司不知道我在干什么,我就能把事做好。

企业所需要的,是一种能够充分发挥个人的长处与责任心、能够统一各种见解和努力、能够组建团队和集体协作、能够协调个人目标和公共利益目标的管理原则。

把外部控制代之以更严格的、要求更高的、更有效的内部控制。

激励管理人员采取行动,不过原因并非别人让他做什么事或者告诉他去做什么,而是由于客观的任务要求他必须采取行动。

关键性决策——我们的业务是什么以及应该是什么、企业的目标是什么、优先顺序是什么以及应该是什么、关键的资金和人力资源应该分配到什么地方。

谁有权改变计划?

在知识型组织里,再也不能够把中层管理人员看成只是从事例行工作的人、只是执行高层管理的决定和命令的人,也不应该再用一种恩赐的态度来对待他们了。

我没有什么事先规定的话题,没有什么要告诉你们的。我是来听你们讲的,由你们来告诉我在你们的工作中有哪些需要我们高层管理人员了解的东西,告诉我你们觉得怎样才能提高工作效率。由你们来告诉我你们认为本公司的机会和问题在哪里,我们高层管理人员所做的工作有哪些对你们的工作有所帮助,又有哪些妨碍了你们的工作。

“管理”就意味着用思想来代替体力、用知识来代替惯例和迷信、用合作来代替暴力。

管理也意味着用责任来代替等级的服从、用取得杰出绩效的权威来代替职权。

对组织的考验,就是要使平凡的人取得更杰出的绩效。

组织中的“士气”,并不意味着“人们在一起相处得很好,即和睦相处”,检验的标准应该是绩效,而不是互相迁就。

组织弱点的最大暴露,就是其中杰出人物的长处和能力成为对团体的一种威胁,而其绩效则成为困难、挫折和其他人失望的根源。

人员的职位安排和工资报酬、晋升、降职和离职,都必须能够表明组织的价值观念和信念。它们是组织的真正控制手段。

正直(诚实)是管理人员必须具备的惟一的绝对条件。

一个人如果不能取得杰出绩效,就不能留在当前的职位上。

同某个人一起工作的人,特别是他的下级,在几个星期里就可以知道这个人是否正直。他们可以原谅这个人的许多缺点,如缺乏能力、缺乏知识、个性不定或态度不好等,但他们不会原谅他的“不正直”,他们也不会原谅更高的领导选择这样不正直的人。

一个人如果老是看到别人的缺点,却从不看其优点,就决不能委任他从事管理工作。

对那种害怕下属能干的人,绝不应该予以提拔,这是软弱。对一个不对自己的工作提出高标准的人,绝不应该委以管理职责。

日本人决策方法的实质是什么呢?首先,他们把注意力放在确定是关于什么事情的决策上,而不是把注意力放在提供答案上。他们注意的中心是界定问题。

所有各种真正的系统,不论它们是机械系统(如导弹的控制)、生物系统(如一棵树)还是社会系统(如工商企业),都存在着一个共同的特点,那就是互相依存。如果系统中的某项职能或某一部分改进了或效率更高了,整个系统却未必一定得到改进,而且事实上还可能会受到损害,甚至会遭到毁灭。在某些情况下,强化系统的最好办法,可能是削弱系统中的某个要素——使其精确性或效率降低。

既有决策与权力轴线,也有信息轴线;既有任务的逻辑,又有知识的动态。

一个组织必须能够从内部产生未来的领导者。

可以按照工作流程的各个阶段来进行组织。

让技能和工具保持不动,而让“工作”依次向需要的技能和工具所在的各个工段移动。

把具有各种不同技能和使用各种不同工具的工人组成一个团队,然后使这个团队向工作移动,而工作本身则保持静止。

人们往往以“谁是正确的”而不是以“什么是正确的”这种观点来看待各种决策。

团队是从组织的不同领域(其“据点”)中抽调出来在一起工作的人组成的,这些人具有不同的教育背景、技能和知识,目的是为了完成某项特定的任务,而且,通常人数相对较少。在团队里,一般有一个团队领导或组长,在团队存续期间一直担任团队的领导工作。但领导方式,要随着每一时期的工作逻辑及工作进展的特殊阶段而定。在团队中没有上下级之分。

组织是达到目的的手段,而不是目的本身。良好的组织结构是健康组织的先决条件,但不是健康的组织本身。

工作一直都很顺利,最近遇到了坎。

空降兵降临,不是我的领导,我的领导是老板。一连串的事情让我明白空降兵不止负责单一领域。所以我逐渐转向了配合和执行。

美工好久都招不到,只好找认识的人进来。还没有过试用期空降兵到岗,吃饭的时候对美工说产品水平太差。

最终上线的产品受各个生产岗位的影响,一个产品看起来烂,不见得是产品经理烂。同一个产品经理,和他配合的美工、前端、开发分别是不同的人,出来的产品肯定是不一样的,受进度、资源、技术能力和当时的矛盾的主要方面的影响和限制,很多的决策在那个时候就是妥协后的结果,但无论怎么说现状、历史背景、原因,就认定了产品经理水平不行,很难改变这一观念。

陆续招新人进来。对谁都能说几句的“互联网公理”大感满意。同样的话,产品经理说出来,连耳朵都进不去。但凡是新人说的,就大加褒奖。于是乎该产品做得事情也交给新来的岗位去做了,因为别人“能力非常强,经验特别丰富,某某方面交给某某完全没问题”。别人对安排的非专业范围内的工作也不好拒绝。

在分工、流程和方法上争过几次,起了反作用,所以也不再争了。努力做好配合和执行。让做什么就做什么,让怎么做就怎么做,让在什么时候做完就什么时候做完。

结果,新人活儿揽到手里又干不下去了,自觉“压力很大”,没有明显的优化结果,又不断延期。这时候反过来又开始怪产品经理,不主动,不做主导,没有产出。事实是一会儿让先出原型,一会儿又问另外的文档什么时候给,一会儿又要先评审涉及功能改动的需求,最后说“没有产出”,“影响进度”!

新人被逼辞职,辞职后发了下边的朋友圈:

只剥夺权利,不剥夺其责任。

从没有指挥的问题,全都是执行的问题。

沟通时仅允许自己打断别人,而不允许别人打断自己。仅允许自己强势,咄咄逼人,容不得别人解释反驳,否则必然争执,而无论讨论内容的对错。

问题都是别人的,且非就事论事,如评价旧人某某稀里糊涂,乱七八糟;某某脑子混乱,完全无逻辑可言;有的轴了吧唧,犟得要死……

至于我,是“水平太差”。至少目前老板说,我还是有我的经验和优势的。

只是,我实在不知道,该以什么方式配合工作,才能把别人伺候舒适服帖。

工作十年,如今为这样的问题迷茫。

招到德才兼备的人,是组织招聘的目标。

最关键的是这个人要与组织所处的阶段相匹配,并且有共同成长的空间。是否匹配是基于事实的判断,而不是面试官所认为的在面试过程中体现出的双方价值观的亲密程度或彼此气场的契合。这对面试官是一个挑战,或者说是对管理者的一个挑战,要能用好不同类型的人,而不是只与自己喜欢的人打交道,这是能不能做成事的根本之道。

面试是一场短时间的考察。因为时间有限,所以静态地把德和才分解为态度、能力、经验三个维度。

需要从过去、现在、未来贯穿地考察这三方面的问题。

首先想办法让面试者放松下来,以便使他充分地表达,进而暴露出最接近真实的一面。通过简单的寒暄达到这个目的,并顺带着询问了一些简单而关键的问题,如住址到公司的距离,使用的交通工具路径寻址方法等。

询问过去,需要覆盖上述三个维度;询问现在,重点是能力方面的考察;询问未来,是判断可塑性和高度最终能一起走多远的很关键的步骤。

从组织的需求出发,对不同岗位、不同层级的面试者重点关注的维度不同。比如招聘客服,首先需要察觉是热情还是冷静的人,是主动的还是被动的人,接着重点考察理解能力、沟通能力、情绪管理和抗压能力等。

态度是价值观的最直接的表现,分为对物和对人的态度。这两项有传承也有区别,一个人对工作质量要求严格,同时对人苛刻,但也有的人对自己的工作要求完美,但对别人不关心或没有太高的要求。从过去的经历,遇到的障碍,解决的方法,自我的认知,对外部评价的反应,很容易从表层判断出一个人是负责的还是不负责的,积极的还是消极的,是乐观的还是悲观的,是坚持的还妥协的,是强硬的还是懦弱的,先一分为二,再深入进去。态度没有好坏,只有有用还是没用。

能力要分层次,基础的是理解、表达、沟通、协作、学习、创新、自我(时间、情绪)管理能力,往上一层是专业能力,对工具、方法的考量,重点是解决问题的思路。能力全面的人很难遇到,看需要哪方面能力突出的人。

最后是经验,代表了以前犯过的错误,吃过的盐巴,代表了他对产业、行业、领域、专业的理解和认识高度,也代表了他所具有的资源。最重要的是对以往经验的认识问题,是认为过去的经验足以应万变很骄傲,形成路径依赖和惯性,还是认识到经验的局限性。

最后需要清楚态度、能力、经验是动态变化的,而态度更是决定后两者的前导因素。要想好组织有让员工态度良性转变的机制,最低层次也是让员工保持初始的认真、负责、热情的态度不随时间的变化落差太大。

面试的结果就是成和不成。在两元的结果上,无论成和不成都不能指望彼此有什么感激,倒是多需提防怨恨,因为现在社会感恩的心态确实越来越少,所以多余的事情无需多做,但一定要保持好应有的礼貌和专业。

沟通氛围决定沟通效果。

想实实在在了解一个人一件事的本来面貌时,就得平平实实地说人话。

如果上来就把逼格提升,那意味着中英文混杂、国际范、专业术语以及说话的神情和态度的“专业化”,就裹挟着对方也会把沟通内容包装拔高,这不是常态,沟通价值就会减弱。官话、场面话无不如此。

寻根问底,能回归到务虚和务实这对死敌。想务虚的时候,说些高大上的正确无误的废话,打着哈哈,顺畅喷泻着最热最火的词汇,没有停歇连续不断,等你过后一想,发现什么有用的都没有听到。

表达能力的一个方面,就是要练就这种配合环境说话的能力。但表达能力等同于沟通能力吗?如果能理解沉默也是一种沟通,那就知道表达和沟通是两码事,这个道理很少有人能够明白。

表达也分口头和书面,沟通的对象也有“善听者”和“善读者”两种,我见到这两个词,是在管理大师德鲁克的书上,他以这两者区分了美国的历届总统,以此为例,告诉怎样以对方习惯的方式去工作。

我的口头表达能力确实很差,这是心理因素导致的,起源于舌系带太紧,自卑从童年至今。但我知道,即使口头表达强,也没法将逼格高的对话氛围降下来,这得靠气场,气场来自于有源的自信。

据我观察,两人之中体己话,三人以上逼格升。

名人中,我最喜欢看俞敏洪和周鸿祎的演讲内容,他们的特点就是口语化,接地气,像平常人说平常话一样。史玉柱也可算上一个,至少在《我的营销心得》里是这样。别的人,你知道他说的没错,可是总缺那么一点频率相近的共鸣感。

一言以蔽之,务实的人很难和装逼犯尿到一个壶里。

想要得到网站被访问的数据,有三种方法。

第一种是网站自身开发数据统计的功能,这种方法只有特殊数据需求的并有技术实力开发的网站采用。

第二种是利用第三方流量统计系统,如百度统计和Google Analytics等,原理是需要统计数据的页面都调用第三方提供的一个脚本代码,这个脚本完成数据的收集和传输功能,第三方接到数据后完成处理和展示供用户查询。

最后一种方法是使用统计软件处理和分析服务器上的web服务软件生成的日志文件,如IIS、Nignx、Apache的日志,需要将日志文件按一定的周期切割好,一般是每天,把这些源数据导入到软件中处理和分析。<!–more–>

使用第三方统计系统的优点是简单,注册好账号,添加网站,系统会自动生成统计代码,将代码嵌入网站页面中即可。缺点是下载和解释站外的脚本资源会影响速度,尤其是第三方路线环境不好或者负载高的时候,都会导致页面整体载入速度慢。小型的统计系统出现过这样的问题,如51.la,cnzz等,另外是安全和隐私问题,毕竟运行的是第三方提供的一定程度上未知功能的脚本。

使用百度统计据说会提高百度收录的权重,另外百度统计还提供了一些有用的应用,如本文章右侧出现的返回顶部按钮,就是百度统计的脚本提供的,这个功能只需要在百度统计后台开启就可以,还有百度商桥(百度免费提供的客服系统)也受百度统计代码控制。

Google Analytics十分强大,胜出百度统计好几个级别,用起来相对困难,但流量术语、概念的定义和分析比百度精准,缺点是上手难一些,速度更慢,据说被墙有时数据会不准。

百度的核心产品和模式其实都是照着Google抄的,典型的Search engine+Google Adwords+Google Adsense三套马车的架构,不能不说这套模式真是Google最伟大的发明,搜索引擎面向普通用户,Google Adwords面向商户和广告主,Google Adsense面向网站主,当用户输入关键词到达含有Adsense广告的网页时,首先这个页面一定是和用户输入的关键词有匹配关系的,这也是搜索结果质量高低的直接反映,Adsense所引入的广告和页面内容作了第二次匹配,经过精密的算法,广告和内容的关联性非常强,当用户对检索到的内容满意时,广告常常也会在他的关注之内,这就为广告主提供了价值,而广告主可以在Adwords平台设置受众的细分,如性别、年龄、行业、地区等。

Google怎么确定的了用户的社会属性?这是Google Analytics和Adsense产生的Cookie直接起了作用。Cookie是寄存在你电脑上的一个文件,Google对你所使用的终端环境设定了唯一标识符,当你浏览了大量的含有Analytics和Adsense脚本的网站时,你的数据在不断地被Google搜集着,不要怀疑使用这两个产品的网站的数量级有多大的规模,统计是免费提供给站长用的,Adsense是能帮助站长拿到美元(广告收入)的,你访问的网站中大部分都含有其一,或者两者并用,只不过你不知道而已。

Google知道你用什么设备上装的什么浏览器经常在什么时段访问什么网站,知道在浏览器上搜索的关键词是哪些,通过大量的数据沉淀分析,从而得到行为背后你的精准画像,很多时候Google比朋友都了解你。

这就是免费的意义与免费的产品要做强做好的真谛。

百度的核心产品构架完全照搬Google,而且更为极端,推出了竞价排名,操纵了搜索的结果列表,另外做了一些本土化的工作,因为抄得相对底层,不像腾讯那样都是能被普通用户看出痕迹的表面的抄袭,所以人们往往不提百度的抄袭,其实山寨王的称号在我看来更应该颁发给百度。

使用第三方统计主要是快速理解它的术语以及易混淆的那些概念,如PV、UV、IP。

这三者的区别可以举个例子说明,在一个使用局域网上网的部门里,共有10台电脑,其中1台电脑装了2个浏览器,一个MM看到一个有趣的页面,就在QQ群里分享了链接,另外9个人都打开了这个页面,装两个浏览器的哥们儿还用两个浏览器都打开了一遍,其中3个人被另外的标题吸引又贡献了一次点击,那么PV、UV、IP的数值分别是多少呢?答案是14、11、1。这是最初级的。

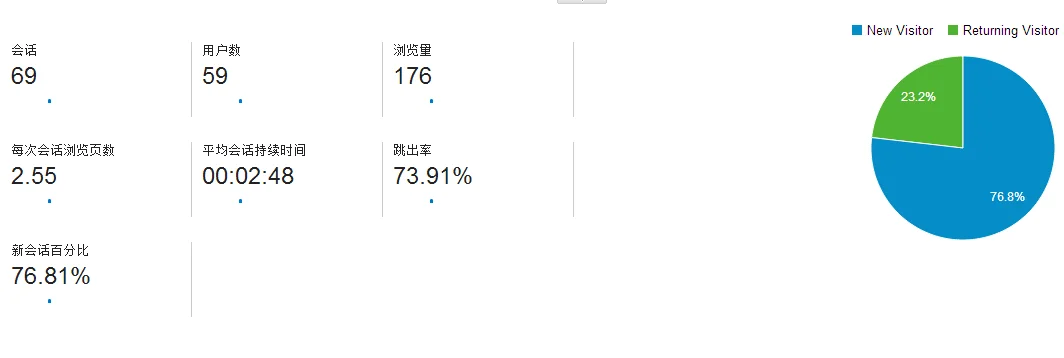

这是我上次在微信朋友圈里分享了《把网站放到路由器里》后百度统计后台的数据,可以看到在我分享后不到1个小时里,访问数据就达到了最高点,随后就是一个长尾,在晚上9点的时候有个小突起,这说明,刷朋友圈的频率是非常高的,大部分可能有事没事就在刷朋友圈,到了晚上9点,很多人闲下来了,又是一个访问小高峰。

能判断出微信朋友圈这个模块的粘性非常大。这是数据得出的结论,其实不用数据直接观察就能得知。

看到大致是60个朋友打开了我的分享,这里边肯定是对我比较关注,或者对我分享的话题比较关注,没打开的则正好相反。打开这条分享的有70%多没再点击页面上的其它链接就关掉了,剩下的30%大概又看了其它4、5篇文章。

我还能看到哪些地区的朋友在什么时间点打开的我这条分享,以及打开了多长时间。这就能让我大体判断,我的哪些朋友对技术文感兴趣,谁又读完了整篇文章。

这仅仅是一篇分享带来的数据,如果我分享的最够多,能得到非常多的信息。

Google和百度统计到的数据大部分相近,唯一平均会话持续时间相差较大,这说明两者的算法肯定不一样,Google是2分钟多,通过常识判断Google更准一些。

典型的一款服务器日志分析软件是Awstats,基于Perl,方便的做法是直接部署在web服务器上,设置好web日志格式,Awstats就可以自动处理分析了。

由于日志的数据由全部http请求生成,所以使用这种方法统计是最全面和准确的,能统计出不同类型文件的流量也是它的特色之一,另外它也能区分出搜索引擎蜘蛛爬行的记录。

有条件的话可以搭配第三方统计系统一起用。这种统计方法只用过一段时间,总体来说还是不如第三方方便。

想看现场的这里有个demo。

这个工具便于发现流量负载重的原因,也能直观地发现死链,还能用于ftp、mail服务的统计,总体还是技术运维工作用的多些。

网站流量是最基础的运营数据,手里有一个站,通过流量分析很容易能看到有哪个地方的人通过什么设备和浏览器在什么时间访问了哪些页面,他是怎么进来的,在哪些页面停留的时间长,哪些页面停留时间短,从哪个页面又进入了另一个页面,最终从哪个页面退出。

这是偏向于个体的一类数据,数据积累多了,还能看出来网站最受欢迎的页面是哪些,哪个地区的用户最多,网站经常被访问的时段是什么等,哪个投放的渠道性价比最高等。

知道了这些,才能真正掌握这个站的现在的业务是什么和未来应该是什么,数据反应出来的和脑子里所想象的有时候正好相反。

统计能达到什么目标呢?有以下两个方面。

趋势预测是基于一种规律,足够大的垂直电商甚至能大致判断出某地区受众大致发工资的时间。每个月相同的日期访问量开始增大,但订单量有限,此时很多商品被加入到购物车中,过了某个点,订单支付数量上升,经年累月如此,就能知道该在什么时候推什么活动,什么时候调价。

根据历史的曲线,预知下个相同周期的变化,以便提前防备抑制或者助势推进,这个不像股票那样阴晴不定。指导我们该在什么时间做什么事情。

受众分析其实也是趋势预测里的一种,我们总是能观察到一个周期里用户和设备的属性,就要服务好80%的用户和设备,这个是最简单的道理。但是更需要对比每个周期用户和设备的变化,比如网站的女性用户越来越多,用户的年龄越来越大,使用移动设备的用户越来越多,这是否和自己的定位相符?是否需要内容改版?是否需要更进一步做响应式的优化?

有的产品是跟着用户一直在成长,一直满足他各个阶段的需要,服务的就是这一类人。多见于高端、定制、圈子型的服务。

有的产品就是服务的一个周期,产品核心一直不变,变的是用户,一批人走了,另一批人又来到。这类多见于工具型的应用。

这里所说的是排除了正常范围内的异常情况,统计分析能实现这样一个目标:找到曲线突变的原因。

是内部的技术原因?如致命的服务停止,或者线路环境不好访问速度变慢,用户忍受不了下次不来,或者是停掉了哪一类受欢迎的内容或服务……

还是外部的因素?比如做了广告的投放,或者发布了有争议的内容,或者是受到了大V的分享等。

通常来说,原因肯定往往不只一个,有了数据统计,我们都可以把它们找出来,并建立合理的关联。

大的结构就是两方面,一是客体本身,即页面,二是主体的数据,即访问者的情况。这是相对较老也交易掌握的分类方法。

注重的是页面的数据,这部分主要是受访页面、入口来源、上下游关系、页面点击热点图、数据来源等。其中数据来源分为直接访问和外部引荐,直接输域名进入和在收藏夹里点击都属于直接流量,外部引荐又有搜索引擎和外部链接,社会化分享繁盛以后,又把社会化分享也单独拿了出来。

关注的是来到网站的用户的数据,包括地域分布、新老访客、忠诚度、系统的环境和访客的社会属性等。

更先进的统计系统逐渐向以受众群体为基础维度过渡,也就是围绕访客的特征、兴趣、位置、行为(过去的和现在的)、事件、技术、状态和转化来组织数据。这种方法是旧方法的系统再加工,旧方法中得出的数据还要人为地建立逻辑关系来处理,而先进的系统在尝试把需要人做的工作搬到它的内部,尝试直接展示出更接近结论的数据。

你现在看到的这个页面,存放在我家里的路由器里。速度还可以吗?请反馈给我。

前段时间我已经成功地把博客网站架设到一部闲置的安卓手机里,那部手机只是屏碎了,本着物尽其用的原则,我丝毫没怀疑它1G内存、MT6589 1.2GHz四核的CPU足够应付一个wordpress博客程序,结果表现却很差劲,尽管测试静态页面、PHP探针速度都不错,但真正把网站部署上去才发现慢得和蜗牛有一拼。

我妈也要上网,几天前我花79块买了一台百度路由器,准备把旧的换下来给她用。给新路由器刷完了开源的openwrt路由器系统,我就琢磨想把网站部署在路由器里,毕竟现在使用Linode在日本机房的VPS,每月要花10美元,一年也要七、八百元。事到如今,一分钱也要省出来……经过几天的研究,成功实施了。

以下内容非技术兴趣的朋友请略过,直接看文章结尾。

在路由器上搭建网站,考虑四个方面的问题:

百度路由器刷了最新的openwrt固件后只剩下1M多的容量,远远不够存放一个网站,首先要解决这个问题。

这个路由器宣传的一个卖点就是可以利用原系统中的百度云脱机下载,提供了一个USB接口,于是找出一个16G的U盘插上去,准备把网站文件放U盘里。

方法是先给U盘分区,再格式化成Linux格式,然后挂载到系统上,并设置开机自动挂载。

分区的目的是分出一部分空间作为swap交互空间,实际意义可能不大,但openwrt允许挂载swap,那就不妨分出一块,或许对性能提升有所帮助。

以root用户ssh到路由器,执行如下操作:

cfdisk delete new 输入15000,确认 new 确认 选择第二项,选择菜单type,输入82确认,分区就分好了。

接下来是格式化:

mkfs.ext4 /dev/sda1 mkswap /dev/sda2

分好区,下一步完成挂载,openwrt提供了方便的挂载功能。

登录路由器web管理,点击【挂载点】菜单,把自动出现的挂载项目打勾后【保存&应用】即可。如下图:

由于惯性思维,首先就想给路由器安装nginx、mysql、php。正要下手的时候,想到路由器的配置还没有那部手机高,如果还是安装同样的环境,估计还是存在原来的性能问题,网站搭建在手机上的性能瓶颈究竟在哪儿,我还没有深入研究,在没有得出结果之前,路由器肯定不能再继续这样干。

这一步陷入了僵局,考虑了很久用什么环境来支持php和数据库。最后灵机一动,没有什么比静态网站很节省资源了吧?貌似得到这个答案很容易,但真是费了不少脑细胞。

于是就开始探索静态化,用CMS在本地生成静态文件上传到路由器?有点杀鸡用牛刀。搜了一番,发现现在的博客主又“高大上”了,还发明了“像黑客一样写博客”的口号,其实无非就是轻型的静态化后发布在像github一类可以托管page文件的网站上,这样的工具有Jekyll、Octopress、Pelican、Hexo等,对比了一番使用了台湾小伙儿开发的Hexo。

现在只需要一个静态的web服务软件就可以了,到底是装nginx还是lighttd,对比的过程中又想到,现在openwrt使用的luci管理界面肯定是运行在一个web服务软件上,到系统进程中一看,原来用的是uhttpd,那只需要在它基础上配置就可以了,不需要安装新软件。

总结在服务环境的这个问题上,抛弃了动态网站的支持,利用自带软件实现。

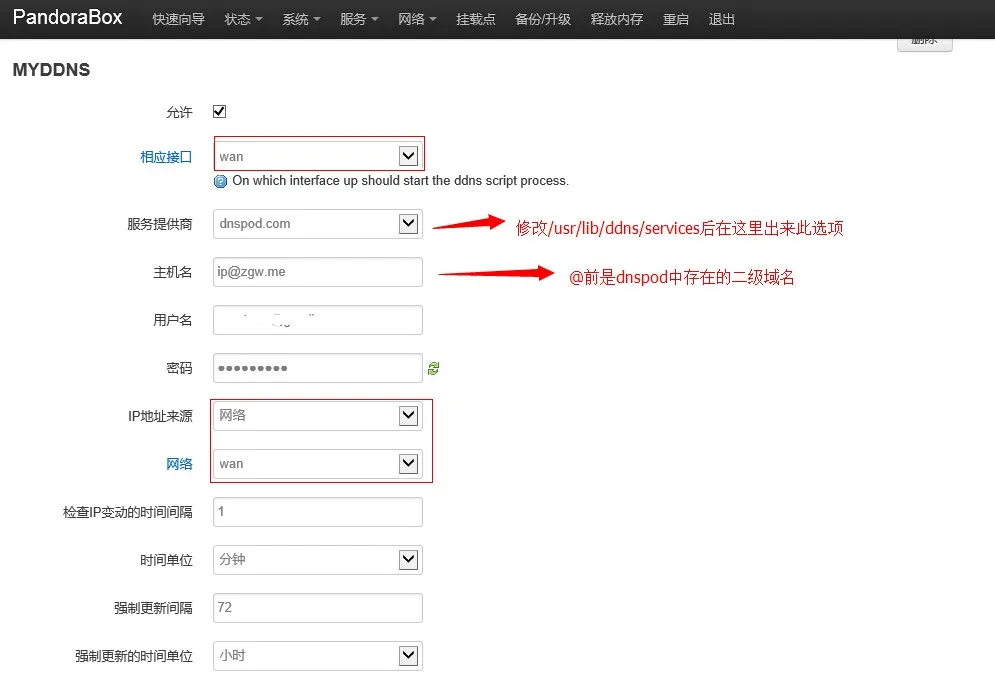

家里装的10M联通宽带,使用PPPoE拨号,路由器断电或掉线重拨后都会导致ip发生变化,ip变化后,域名必须更新A记录到新的ip上,这一步我采用DNSPOD动态域名解析。方案简单但过程同样坎坷。记录成功结果如下:

在dnspod api页面中,复制AnripDdns v0.3脚本。删除注释,并修改dnspod的用户邮箱和密码,以及要解析的域名,我的是zgw.me,子域名ip。上传到路由器的/usr/sbin目录,设置权限为755,ssh终端中vi编辑,去掉每行结束的^M符。

运行脚本后登录dnspod域名管理,发现zgw.me下的ip已被成功更新为本次拨号分配到的外网ip。

配置定时任务,登录路由器web管理,点击【系统】-【计划任务】,在文本框中输入

0-59 * * * * /usr/sbin/dnspod

提交。这样域名解析的脚本每分钟会运行一次,判断本地ip有没有发生变化,如有就去更新dnspod的记录。

至此,动态域名解析也成功搞定。

宽带封了80、8080等端口,不只联通,别的ISP运营商也都屏蔽了,这一点上没有好的方法,只能把端口换掉,我换成了1983,我出生的年份。我不确定北京联通宽带有没有封https,即443端口,在尝试给uhttpd配置ssl时遭受了无尽的挫折,最后放弃了。所以我最终放到路由器上博客的访问地址为:http://zgw.me:1983。

uhttpd的配置方法:

root用户ssh到路由器,执行vi /etc/config/uhttpd

在结尾添加代码

config uhttpd blog list listen_http 0.0.0.0:1983 option home /home/wwwroot nodirlist yes

重启uhttpd服务:/etc/init.d/uhttpd restart

设置路由器防火墙,开放1983端口,点击【网络】-【防火墙】-【通信规则】,在“打开路由器端口”中输入1983,添加后【保存&应用】。

把hexo生成的网页文件,上传到路由器中,打开浏览器已可以正常访问。遗留的一个问题是解析不了中文的url,留待下一步处理。

至此,个人博客从linode vps中的wordpress迁移到hexo静态化并部署到家里路由器上的工作正式结束。本文是成功部署后的第一篇文章。

这个过程中,我一直在想我究竟拥有什么样的技能,能在社会生存领域里换取到财富。我一直不是专门从事技术的,但是一个普通互联网项目所需要的从头到尾的技术或多或少都懂一些,而我现在所做的工作是产品经理。

总体上貌似会得挺杂,现在中医我也略懂一二,软性的知识像管理理论等也比较完善。可是我究竟能做些什么呢?没有掌握一门硬技术,在急需金钱的阶段里非常尴尬,做不了兼职。

杂七杂八学了这么多东西是图什么,又变不了现,难道能理解为如同不断折腾一样,学习的过程也会有快感?这句话太磕碜人了,就和学霸说的一样。

以解决一个具体问题为目标,如某症状的辨证论治、在路由器上搭建一个网站等,方法和思路其实是相通的。

2015年1月6日更新:前一天已经又把网站放置在公网VPS上了。放在路由器上速度完全没问题,就是更新起来麻烦,生成后还得上传,最关键的是端口不能用默认的80,所以玩玩就放弃了。

百度路由器刷完了openwrt,我想做的第一件事情是把网站放到路由器上,家里装的是联通10M宽带,PPPoe连接,不是固定IP,所以首先要设置动态域名解析,目标是路由器重启或重新拨号获取的公网IP变了后,能自动修改域名的A记录。

我的域名在godaddy购买,域名解析用的是dnspod.cn,openwrt刷完后自带“动态dns”功能(登录-服务-动态dns),遗憾的是已有的服务提供商列表中没有dnspod。

又不想利用dnspod官网上提供的api脚本,更何况这些脚本大多使用到了curl命令,百度路由器的存储容量是不够安装curl,是没法使用的。想办法在“动态dns”功能中实现。

"dnspod.com" "http://zgw.me/dnspodupdate.php?username=[USERNAME]&password=[PASSWORD]&domain=[DOMAIN]&myip=[IP]"

保存&应用后重启路由器生效。